Du 23 au 29 septembre, New York accueille la grand-messe annuelle de l’ONU. L’Afrique y arrive avec ses contrastes : des dirigeants en quête de reconnaissance, d’autres fidèles au rendez-vous, et plusieurs absences remarquées.

Entre défis sécuritaires, recherche de légitimité internationale et nouvelles alliances, le continent s’affiche dans toute sa diversité diplomatique.

Le président congolais Félix Tshisekedi interviendra le 24 septembre. Il devrait consacrer une large part de son discours à la situation dans l’est de la RDC, toujours en proie aux violences des groupes armés, et à la tension persistante avec le Rwanda. En marge des discours, des discussions bilatérales sont attendues avec Kigali, dans une tentative de maintenir le fragile fil du dialogue. Tshisekedi, qui achève son deuxième mandat, joue à New York sa stature d’homme d’État soucieux de paix, mais aussi son image auprès de partenaires dont il dépend fortement pour financer la reconstruction de son pays.

Son homologue congolais Denis Sas-sou-Nguesso, doyen parmi les chefs d’État africains présents, marque son retour après une année d’absence. Fort d’une délégation ministérielle élargie, il entend rappeler le rôle du Congo- Brazzaville comme médiateur traditionnel dans les crises régionales. Mais cette présence illustre aussi la permanence de dirigeants installés depuis des décennies, contraste saisissant avec l’arrivée de figures nouvelles.

Nouveaux visages, quête de reconnaissance

Le Gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema participera pour la première fois à l’Assemblée générale en tant que président reconnu par l’Union africaine, après la transition qui a suivi le coup d’État de 2023. Sa présence marque une étape importante dans la réhabilitation internationale d’un pouvoir encore en quête de légitimité. À travers la tribune onusienne, Libreville cherchera à montrer que la rupture avec l’ancien régime ouvre une page nouvelle, susceptible de séduire investisseurs et partenaires.

De même, le Sénégal sera attentivement observé. Le président Bassirou Diomaye Faye, élu au printemps dernier, continue d’incarner l’image d’une alternance démocratique apaisée, rare sur le continent. Aux côtés du Nigérian Bola Tinubu, il portera la voix de l’Afrique de l’Ouest francophone et anglophone, avec des positions attendues sur la gouvernance économique mondiale, la dette et les inégalités de traitement entre États du Nord et du Sud.

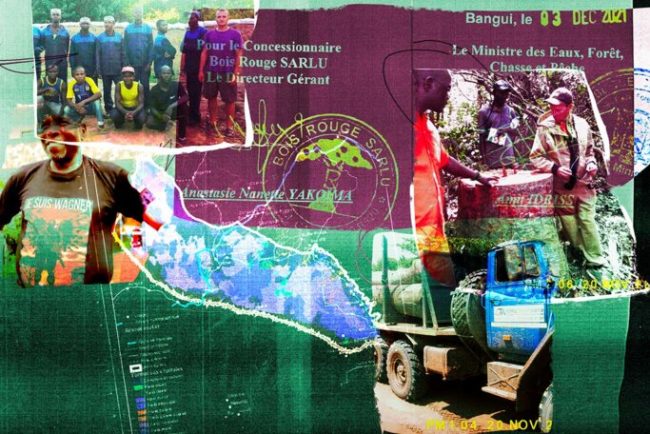

À l’inverse, l’absence des dirigeants de l’Alliance des États du Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger) est remarquée. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahamane Tiani ont choisi de déléguer leurs Premiers ministres. Ce choix traduit leur volonté de maintenir une distance avec un cadre multilatéral qu’ils jugent parfois inféoder à l’Occident, privilégiant d’autres partenariats, notamment avec la Russie. Leur boycott relatif de la scène new-yorkaise illustre une fracture profonde dans la manière dont certains régimes perçoivent encore l’ONU : un lieu de légitimation qui ne leur est pas forcément favorable.

En Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, absorbé par l’organisation d’un référendum constitutionnel, restera à Conakry. Quant au Maghreb, aucun des trois chefs d’État Maroc, Algérie, Tunisie ne fera le déplacement, préférant confier à leurs ministres la représentation.

Cette discrétion nord-africaine contraste avec les enjeux régionaux brûlants, qu’il s’agisse de la question saharienne, de la crise libyenne ou des défis migratoires.

Lignes de fracture et convergences africaines

Cette mosaïque de présences et d’absences révèle les lignes de fracture qui traversent aujourd’hui le continent : entre régimes de longue durée et nouvelles figures de rupture ; entre ceux qui cherchent une légitimité internationale et ceux qui revendiquent une souveraineté affranchie des institutions

mondiales ; entre acteurs absorbés par des crises internes et ceux qui veulent porter une vision panafricaine sur la scène mondiale.

Pourtant, certaines convergences demeurent. L’Afrique parlera d’une seule voix pour rappeler l’urgence climatique, qui frappe particulièrement les pays du Sahel et du bassin du Congo. La réforme du Conseil de sécurité, avec l’obtention de sièges permanents pour le continent, restera un leitmotiv des interventions africaines. Enfin, la question de la dette et du financement du développement devrait unir de nombreux dirigeants, conscients que leur marge de manœuvre intérieure dépend étroitement de l’espace budgétaire concédé par les créanciers internationaux.

L’Assemblée générale de 2024 met ainsi en lumière la bataille des symboles. L’Afrique est courtisée, sollicitée, parfois marginalisée, mais jamais absente des calculs diplomatiques. À New York, chaque prise de parole vaut moins par la rhétorique que par ce qu’elle dit du rapport de chaque pays à la communauté internationale.

Entre un Sassou-Nguesso représentant la continuité, un Diomaye Faye incarnant la relève, un Oligui Nguema en quête de reconnaissance et des dirigeants sahéliens en retrait volontaire, l’image projetée est celle d’un continent en mouvement, hésitant entre intégration et retrait, légitimité et isolement, ouverture et repli.