À quatre mois des échéances électorales prévues en 2025, la République centrafricaine (RCA) se retrouve face à un dilemme existentiel. Même si le Président de l’ANE a annoncé ce samedi la publication de la liste définitive, des incertitudes persistent encore remettant en cause la crédibilité de ces futurs scrutins.

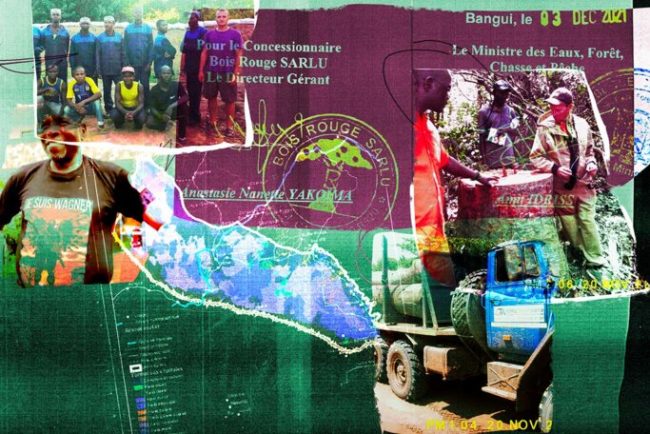

Les scrutins, maintes fois reportés, apparaissent aujourd’hui moins comme une opportunité de consolidation démocratique que comme un chantier improvisé, fragile et incertain. L’annonce, le 19 août dernier, par l’ambassadeur russe Alexandre Bikantov, de l’assistance de Moscou dans l’organisation des élections, illustre crûment l’état d’impréparation et de dépendance qui caractérise le processus.

Ni l’Autorité Nationale des Élections (ANE), ni le gouvernement, ni même les institutions de régulation comme le Conseil constitutionnel ou la Haute Autorité Chargée de la bonne gouvernance, ne semblent en mesure de rassurer une population inquiète et une communauté internationale méfiante.

L’enjeu est immense : il ne s’agit pas seulement d’élire des représentants, mais de déterminer si la RCA peut encore prétendre à un fonctionnement démocratique minimal ou si elle s’installe durablement dans un régime d’exception, où l’illusion électorale remplace la souveraineté populaire.

Quatre mois avant l’échéance : un chronogramme incertain

Le calendrier électoral, maintes fois revisité, demeure le premier point d’achoppement. Officiellement, l’ANE persiste à dire que les élections se tiendront à la date prévue, mais aucun élément concret ne permet d’y croire. Les étapes essentielles (recensement électoral fiable, distribution des cartes d’électeurs, financement des bureaux de vote, sécurisation des opérations) accusent des retards préoccupants.

À quatre mois du scrutin, rien n’est garanti. Dans d’autres pays, la moindre faille dans l’organisation est exploitée par les opposants pour contester la légitimité du processus. En Centrafrique, ces failles sont devenues des gouffres béants. Peut-on parler d’un processus sérieux, ou s’agit-il d’une comédie institutionnelle destinée à donner l’illusion d’une préparation ?

La RCA offre depuis plusieurs années le spectacle d’un État gouverné dans l’urgence, au gré des pressions et des opportunités extérieures. La question électorale, pourtant centrale et prévisible, n’a jamais été anticipée. Le gouvernement Touadéra, au lieu de planifier sur la durée, s’est contenté de réagir aux critiques et aux blocages, multipliant les reports.

Cette improvisation n’est pas un accident mais une méthode de gouvernance : vivre dans le court terme, s’appuyer sur des soutiens étrangers, éviter les réformes structurelles et, au besoin, instrumentaliser les institutions nationales pour gagner du temps.

L’annonce d’une assistance russe dans l’organisation des élections a suscité la stupeur. Moscou, en pleine guerre d’Ukraine, étranglée par des sanctions internationales, en crise budgétaire aiguë, est-elle vraiment en capacité d’aider Bangui à organiser un scrutin crédible ?

Au-delà des moyens financiers et logistiques, c’est la légitimité du choix russe qui interroge. La Russie n’est pas un modèle de démocratie électorale ; elle est au contraire l’un des pays les plus critiqués pour ses fraudes massives, la répression de l’opposition et la manipulation des résultats. Demander son soutien pour organiser des élections équivaut à confier le rôle d’arbitre à un joueur notoirement tricheur.

Ce choix traduit un isolement international croissant de Bangui vis-à-vis des partenaires traditionnels (Union européenne, ONU, Banque mondiale), lassés de financer à perte des processus sans transparence. La dépendance vis-à-vis de Moscou ne traduit pas une souveraineté retrouvée, mais bien une fuite en avant dans la dépendance à un partenaire controversé.

La RCA s’est habituée à fonctionner dans une logique de mendicité internationale. Chaque projet national majeur qu’il s’agisse d’infrastructures, de santé, d’éducation ou d’élections dépend de bailleurs extérieurs. Or, cette dépendance a un prix : la perte de souveraineté, la soumission aux agendas étrangers, et l’incapacité à développer des mécanismes d’autofinancement.

L’organisation des élections de 2025 illustre cette logique à outrance. Le gouvernement, au lieu de dégager des ressources internes, préfère solliciter, à la dernière minute, des aides extérieures. Mais que peut donner un pays qui lui-même manque de tout, comme la Russie ? Ce partenariat apparaît comme une alliance de faiblesse : un État africain en quête de légitimité et une puissance affaiblie, dont les ressources sont accaparées par une guerre lointaine.

Les institutions nationales : entre silence et complicité

L’ANE, censée être le cœur du processus électoral, peine à convaincre. Sa communication est rare, souvent floue, parfois contradictoire. Les Centrafricains ne savent pas où en est le recensement, ni comment leurs voix seront protégées. Beaucoup soupçonnent que l’ANE joue une comédie, destinée à rassurer le pouvoir plutôt que les citoyens.

Le Conseil constitutionnel, pourtant garant de la régularité du processus, se montre discret. La Haute Autorité chargée de la bonne gouvernance, qui devrait alerter sur les dérives, se tait également. Ce silence collectif s’apparente à une complicité passive : en ne dénonçant pas les retards et les incohérences, ces institutions cautionnent l’impréparation.

Les partis d’opposition ne sont pas exempts de critiques. Leur stratégie se limite souvent à dénoncer les manquements du gouvernement, sans proposer d’alternative crédible. Certains, par calcul, préfèrent que le processus échoue, espérant capitaliser sur la délégitimation du pouvoir. D’autres, faute de moyens financiers ou organisationnels, peinent à mobiliser leurs bases.

Le résultat est une scène politique polarisée, où la méfiance règne. À chaque étape, l’opposition conteste, parfois avec raison, mais sans toujours proposer de solutions concrètes pour sauver le processus.

À quatre mois du scrutin, une chose est claire : rien n’est garanti. La crédibilité de tout le processus dépendra de la capacité des dirigeants à rompre avec l’improvisation, la mendicité et la dépendance. Faute de quoi, l’élection de 2025 pourrait bien entrer dans l’histoire non comme une étape démocratique, mais comme un nouveau fiasco national.