En Centrafrique, le Carême devrait être un temps de recueillement, de prière et d’examen de conscience. Pourtant, cette année, il se déroule dans une atmosphère lourde d’incertitudes et de tensions. À mesure que s’approche l’échéance de 2025, la question d’un troisième mandat pour le président Faustin-Archange Touadéra cristallise les divisions et ravive les inquiétudes.

Entre appels à la paix des leaders religieux et bras de fer politique entre le pouvoir et l’opposition, le pays de Boganda, marche sur un fil, oscillant entre espoir et résignation. Le Carême, période de jeûne et de partage, rappelle aux croyants l’importance du sacrifice et du pardon. En Centrafrique, où l’Église catholique joue un rôle social et politique majeur, cette période pourrait être un moment propice au dialogue et à la réconciliation. Mais en réalité, la ferveur religieuse ne suffit pas à apaiser les tensions profondes qui traversent le pays.

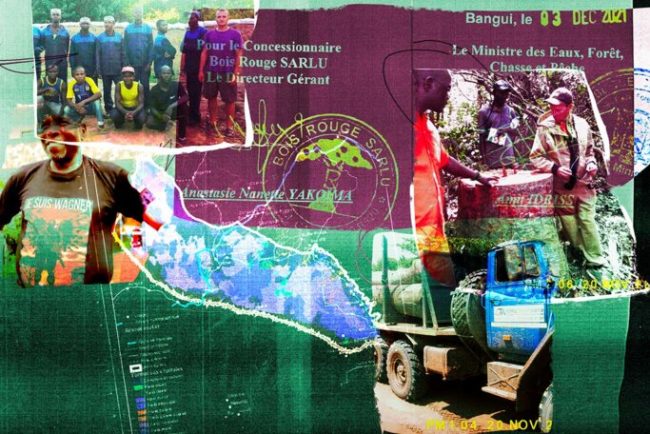

Depuis l’adoption en 2023 d’une nouvelle Constitution supprimant la limitation des mandats présidentiels, l’opposition dénonce une manœuvre visant à maintenir Touadéra indéfiniment au pouvoir. Le Bloc Républicain pour la Défense de la Constitution (BRDC), rassemblant plusieurs figures de l’opposition et de la société civile, a multiplié les avertissements et prévoit une grande mobilisation le 4 avril. Face à eux, le pouvoir reste inflexible, s’appuyant sur un appareil sécuritaire renforcé par des mercenaires russes et des forces rwandaises.

Dans ce climat d’incertitude, la question se pose : le Carême peut-il encore être un facteur d’apaisement, ou devient-il simplement un refuge temporaire face à l’inévitable confrontation à venir ?

La démocratie en péril

Il est tentant pour les dirigeants en place de brandir l’argument de la stabilité pour justifier le prolongement de leur mandat. Touadéra et ses soutiens affirment que son maintien au pouvoir est nécessaire pour consolider la paix et poursuivre les efforts de reconstruction. Mais cette logique n’est qu’un miroir aux alouettes. L’histoire récente de l’Afrique prouve que les tentatives de modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir ont rarement conduit à la stabilité.

Alpha Condé en Guinée, Alassane Ouattara en Côte d’Ivoire, Paul Biya au Cameroun… Tous ont utilisé des stratégies similaires pour prolonger leur règne, et tous ont vu naître des contestations, parfois violentes. En Centrafrique, où le tissu social reste fragile et les antagonismes encore vifs après des années de guerre civile, une telle tentative pourrait être l’étincelle qui ravive les flammes de la crise.

Ce qui est en jeu ici, ce n’est pas seulement un mandat de plus ou de moins, c’est la crédibilité des institutions et la confiance du peuple en ses dirigeants. Un pouvoir qui s’accroche par la force et la manipulation des lois risque de perdre toute légitimité, même s’il parvient temporairement à museler la contestation.

L’Église, une voix suffisante ?

L’Église catholique a toujours joué un rôle central dans la médiation des crises en Centrafrique. Mais aujourd’hui, son influence est mise à l’épreuve. Certes, le cardinal Dieudonné Nzapalainga continue d’appeler à la retenue et au dialogue, mais ses prises de position suffiront-elles à infléchir la trajectoire actuelle ?

Dans un pays où les élites politiques semblent davantage guidées par la préservation du pouvoir que par le bien commun, les appels à la paix risquent de sonner creux. Car prêcher la paix sans justice revient à cautionner un statu quo injuste. L’Église devra donc aller plus loin que de simples appels au calme et exiger des garanties démocratiques, sous peine de voir sa voix perdre en autorité.

Alors que le Carême invite à l’introspection et au renouveau, le peuple centrafricain se retrouve face à une interrogation existentielle : quel avenir veut-il pour son pays ? Va-t-il accepter que le pouvoir se verrouille progressivement, ou fera-t-il entendre sa voix ?

Le 4 avril, date annoncée pour la manifestation de l’opposition, sera un test crucial. Si la mobilisation est réprimée avec brutalité, alors la Centrafrique s’enfoncera un peu plus dans la spirale de l’autoritarisme. Si, au contraire, elle marque le début d’un dialogue sincère, alors un espoir de sortie de crise demeure.

Mais il ne faut pas se leurrer. Les dirigeants actuels n’abandonneront pas facilement leurs ambitions. Et si le peuple ne se mobilise pas, le Carême de 2025 pourrait bien être le dernier avant une longue période de stagnation politique et de dérive autocratique.

En fin de compte, ce Carême n’est pas seulement une question de foi individuelle. Il est une métaphore du combat collectif qui attend la Centrafrique : celui d’une nation en quête de justice, de démocratie et d’un véritable renouveau.