Le Maréchal Mahamat KAKA continue de surprendre depuis son retour à l’ordre constitutionnel. Bien que beaucoup s’attendaient à une consolidation du pouvoir autour des alliés du régime, le président tchadien a démontré une approche pragmatique et inclusive, qui mérite d’être observée de près par les dirigeants de la sous-région.

Un geste audacieux a été posé le 30 janvier dernier avec les rétrocédassions des dernières bases militaires françaises aux autorités tchadiennes, marquant la rupture d’un accord militaire majeur qui liait le Tchad à l’ancienne puissance coloniale.

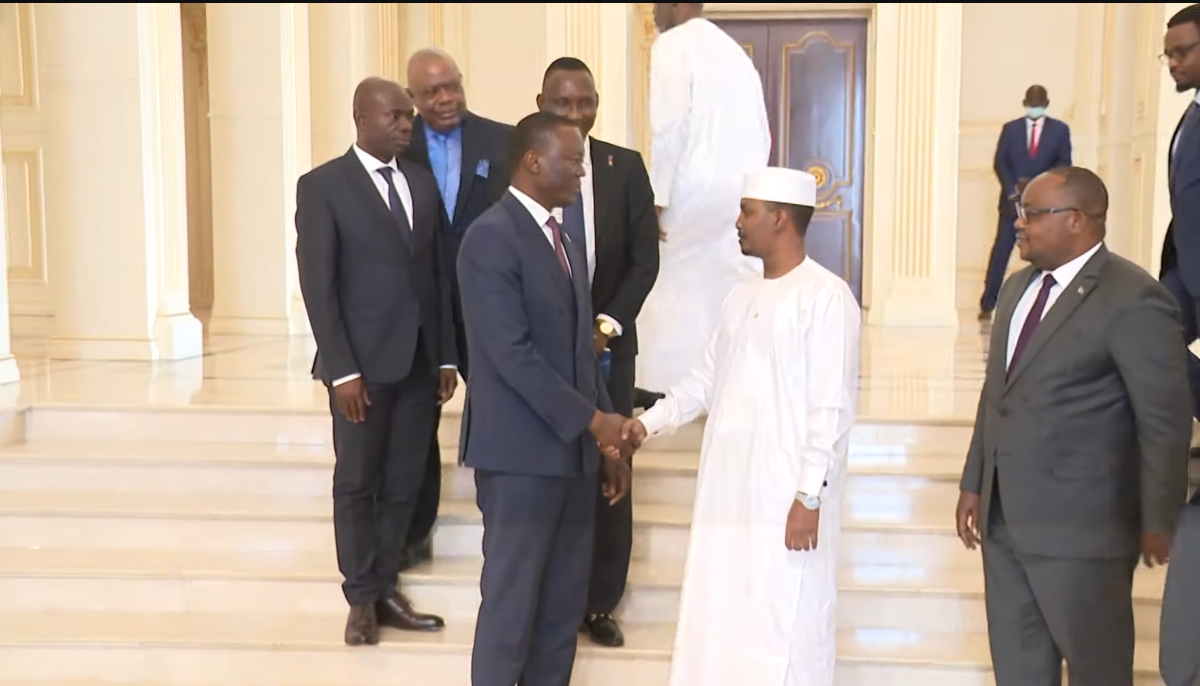

Mais c’est surtout la démarche politique de Mahamat KAKA qui interroge. En tendant la main à l’opposition, et en ouvrant la porte au dialogue avec les opposants historiques comme Succes Masra, le président tchadien cherche à créer un espace politique plus inclusif. Masra, longtemps considéré comme un adversaire acharné, a accepté cette offre, et les deux hommes ont échangé sur l’avenir du Tchad.

Cette réconciliation, qui fait suite au boycott des dernières élections législatives par Masra et ses partisans, est diversement perçue. Pour certains, il s’agit d’un aveu d’échec, une reconnaissance des limites du pouvoir en place. Pour d’autres, c’est un signe de maturité politique, un choix pragmatique qui pourrait stabiliser le pays, en réunissant toutes les forces vives autour d’un projet commun.

À l’échelle de la sous-région, ce geste de Mahamat KAKA pourrait bien constituer un modèle de gouvernance. Dans un contexte marqué par des tensions politiques, des transitions longues et des conflits ouverts, le Tchad montre qu’un dialogue inclusif avec l’opposition n’est pas nécessairement synonyme de faiblesse, mais plutôt un levier stratégique pour un changement durable.

Dans de nombreux pays de la sous-région, l’opposition est systématiquement marginalisée, voire réprimée, au détriment de la stabilité. Mahamat KAKA, en rompant avec cette logique, envoie un message fort : une gestion inclusive et pluraliste pourrait apporter des solutions aux crises qui gangrènent plusieurs pays d’Afrique centrale.

Mais en République Centrafricaine, la situation est bien différente. Au lieu de tendre la main à l’opposition, le gouvernement durcit le ton et semble exclure tout dialogue, dans un contexte où les défis internes – notamment sécuritaires et économiques – se multiplient. En même temps, l’opposition tout comme les groupes armés bombent les torses, chacun se campant sur sa position.

L’inclusion semble être vue comme une faiblesse, et les autorités préfèrent maintenir une ligne dure. Cette posture, bien que compréhensible du point de vue de la préservation du pouvoir, empêche tout compromis et ne permet pas d’ouvrir la voie à des solutions pacifiques pour un pays en crise.

La question qui se pose est de savoir si, dans un contexte où le pays fait face à de multiples défis d’insécurité, crise économique – un gouvernement qui privilégie le dialogue et l’inclusion serait un « aveu d’échec » ou une stratégie de gouvernance éclairée. L’exemple du Tchad montre que la main tendue n’est pas toujours un signe de faiblesse. Au contraire, elle peut être un moyen de construire la paix et la stabilité, en unissant les forces au lieu de les opposer.

À l’heure où de nombreux pays de la sous-région peinent à trouver des solutions durables à leurs crises, la démarche de Mahamat KAKA pourrait offrir une alternative crédible : une gouvernance où la politique de la main tendue prime sur la logique du bras de fer. Les dirigeants de la sous-région gagneraient à s’en inspirer, en abandonnant la tentation de l’exclusion pour privilégier un dialogue sincère avec toutes les parties prenantes.

L’avenir du Tchad, et au-delà celui de la sous-région, pourrait bien dépendre de cette capacité à réunir toutes les compétences, au lieu de continuer à nourrir des clivages stériles. Les dirigeants centrafricains, à l’instar de leurs voisins tchadiens, ne devraient pas avoir peur d’explorer de nouvelles voies pour parvenir à une stabilité durable.